清明前夕的台北下著綿綿細雨,菲律賓漁工George(喬治)來到位於台北中山北路三段的聖多福天主堂。

但這一天,他不是來做禮拜,而是接受《遠見》訪問,訴說他無法轉換工作的困境。「我根本沒想到,會走到這一步,」黝黑的膚色仍難掩喬治微紅濕潤的眼眶,回首三年多的漁工生活,他的記憶不是茫茫大海,就是擁擠船艙。

喬治老家在離首都馬尼拉搭船需20小時的偏鄉 ,2013年初,當時35歲的他因弟弟在宜蘭南方澳當漁工,也想到台灣當船員改善家境。他先到馬尼拉打零工五個月,籌到兩萬元台幣辦理各種文件。同年11月,獲准與弟弟在同一艘船捕魚。

豈知踏上台灣的那一刻,迎接的竟是噩耗。台灣仲介告訴他,每月要償還在菲律賓借貸的9萬5000元台幣,他一頭霧水:「我沒借錢啊」,手上拿著看不懂的文件,他被迫簽下無字天書般的契約,否則無法工作。第一年每個月只領到5300元,之後才月領1萬7355元。

沒想到漁工的辛苦遠超乎想像。每次出海捕魚,來回約十天,三天航行、七天捕魚。每天忙完所有工作後,脫下濕淋淋的衣服,等梳洗好就寢時,僅剩兩、三小時。「怎麼可能倒下去就睡著,船搖來搖去,根本無法好好休息,」喬治說。

漁船上共五人,包括台灣老闆兩兄弟,還有三位菲律賓漁工。漁工晚上還要值班觀察海況,確保航行安全。當船隻靠岸時,他們繼續住在狹小的船艙裡。喬治形容擁擠的生活場域:就像教堂椅子這樣寬而已,吃喝拉撒睡,都得在這方寸間完成。

船東施暴遭安置,打零工月賺3000元

不要以為「不出海」的日子,可以喘口氣。喬治說,不能捕魚,常常是因為壞天氣,多數是颱風天,得注意港口內排排站的船隻,是否會互撞。由於風浪過大,床艙劇烈搖晃,晚上很難安穩休息。

漁工們除到附近買日常用品、匯錢,基本上以船為家。幾個月後,他好不容易才爭取到,可以去有菲律賓語傳福音的聖多福天主堂做禮拜。那一次他搭客運北上,行經雪山隧道時,內心總是忐忑不安,深怕船長發來短訊:快回來,要出海了。

由於喬治只會說菲律賓語,船長經常因溝通不良,口出惡言,開口閉口台語「三字經」,連他都學會對著記者說出那三個字。他曾向仲介反映老闆很愛罵髒話,但為了賺錢,只能隱忍,甚至三年期滿後,還在船東拜託下,申請到同一艘船工作。

誰知道,2017年5月3日,壓垮他「漁工生涯」的最後一顆稻草出現了。當天,大伙忙著收漁網,喬治沒有將漁網往後傳好,瞬間掉落船上,船東暴跳如雷且用力打了他的頭,連同弟弟也被牽連。隱忍多時的不滿如山洪暴發,他跟弟弟說,「回到南方澳後,我就要離開,轉換雇主」。

5月10日船隻靠岸後,兄弟倆開始到處躲藏,找不到人的船東揚言不會讓他們找到工作。喬治想到有「1955」申訴專線,14日跑到仲介公司求救打電話,兄弟倆先後被安置。結果,弟弟運氣好,順利轉換工作,去年已期滿返鄉。但喬治一直運氣不佳,安置中心忘了辦理轉換雇主期限展延,導致他僅拿到6個月的臨時工作證,去年9月28日又被轉到國際勞工協會的安置中心,目前正在訴訟當中。

安置至今7個月,喬治堅持不逃跑,他想擁有合法工作,但協會一直無法確保幫他爭取到轉換工作的身分,他只能到處打零工,洗碗或清潔房間,常常每個月只賺幾千元。

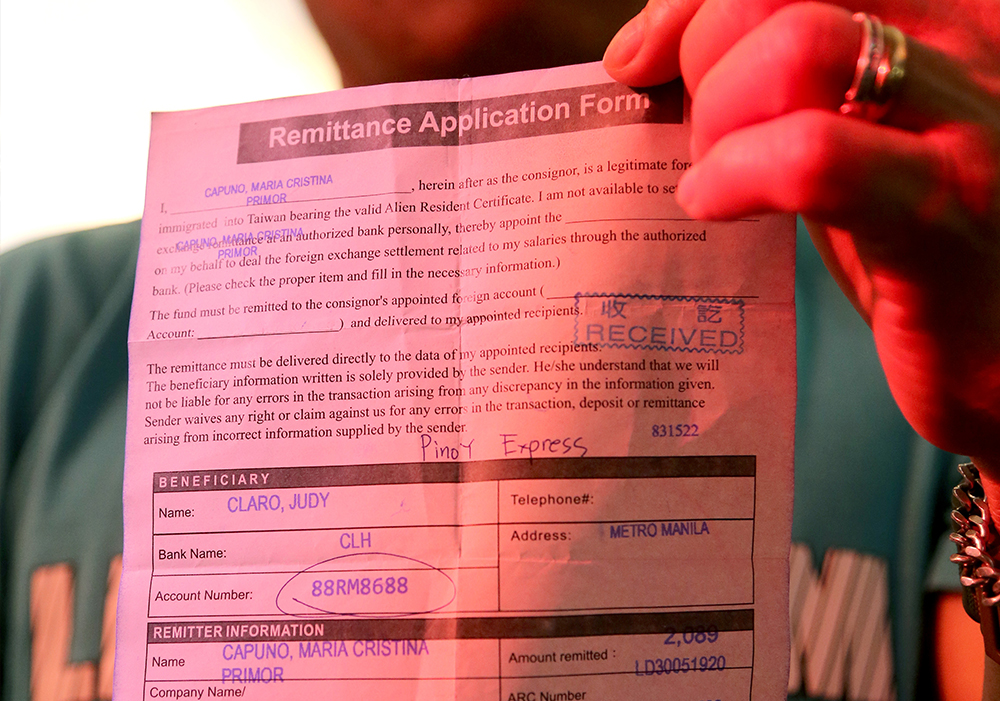

他拿著剛剛匯款給太太的單據說,這星期一個工作也沒找到,即便僅能寄2089元台幣回家,大女兒正在念大學,小女兒僅9歲,聊勝於無。最讓他感傷的是,太太不相信他每月僅賺2000、3000元。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮說,移工長期與另一半分開,衍生許多溝通問題,不管喬治如何解釋,太太還是認為先生騙她,無法理解什麼是臨時工作證?

喬治拿出身上僅剩的一根香菸,點起菸大吸一口,悠悠吐向空中,煙霧裊裊飄向遠方,宛如他未知的明天。「我真的很想留下來,」41歲的他希望,「不要遣返我,不管是工廠、捕漁或當建築工,只要可以賺錢,我都願意做」。

多數人很難理解,想換工作有這麼難嗎?但在現行的移工制度中,想轉換雇主卻無法如願的移工比比皆是,喬治絕對不會是最後一個。