| |

在溪河擁抱的西勢潭,看見阿公舞獅、阿嬤舞蹈,年輕孩子也可以來一段街舞;10歲小朋友願當你的社區導覽員,80歲阿婆樂為你解說古董農具;在多是老人與小孩的西鎮社區,常可見大小牽小手,加入農塘綠美化活動,看似遺世而獨立的社區,卻是樂活無歲月。

「所有的事都從水牛說起!」走進位於大埤鄉西南端,與嘉義縣僅有一溪之隔的西鎮社區,不斷映入眼簾的「水牛」意象,透露著務農維生的居民跟水牛之間的生命情感,也展現了這裡無處不在的農村文化。

這是其來有自,據在地耆老口述,在清代時期,被虎尾溪和三疊溪一左一右夾繞的大埤鄉西鎮村,因為河堤潰決而形成一大水潭;所以,西鎮的舊地名就是「西勢潭」。當時居民多在溪底的河川沖積地種植農作物,除了稻米,也有黃麻、蕃薯

等,需要大量的水牛來搬運農作物。不僅如此,地勢低窪的西勢潭常有水患,溪水一漲,水牛就是代步工具,村民得騎水牛渡河到對岸農田耕作,在全盛時期,水牛數量高達百隻以上,幾乎每兩、三戶人家就養了一頭牛。

以繪本記錄社區的共同記憶

些似遠又近的農村印記,也跟台灣很多鄉下地方一樣,隨著時代演進、人口外移,埋藏於老

農的記憶裡。不過,西鎮社區的阿公、阿嬤卻很幸運,喜愛繪畫的唐偉仁遍訪村中耆老,傾聽一段段從兒時到老年的故事,拼貼補綴出昔時的風光景致,然後用一筆一畫為這些褪色的記憶塗抹溫潤豐美的色彩,並在雲林縣政府補助下出版了《溪河擁抱的西勢潭》這本社區故事繪本。

六十四年次的唐偉仁說,在訪談中,每位老人家仍能清楚描述水淹西勢潭的情景,「彼時做大水,阮攏爬上屋頂保命,等大水退去。」就連唐偉仁都有幼時坐在竹籃裡跟著大人渡河耕田的記憶。

也因為水患不斷,當地流傳一句念謠──「三塊厝鹹菜桶、西勢潭師公籠,游菜庄粉粿籠」,老人家說,因為以前大雨鬧水災,不少來不及逃生的村民死於水患,因而發展出「師公」這個特殊行業,可見當年生活的辛酸與無奈。

如今,大埤抽水站等水利設施,使「西勢潭師公籠」的辛酸成為歷史,但人口外移、老化與新移民家庭造成隔代教養問題,是他們必須解決的問題。

唐偉仁看著身兼村長與社區發展協會總幹事的父親唐文卿,既要服務村民,又要忙社區,不想爸爸累壞身體,於是在鞋廠上班的他,帶著妻小利用假日一起投入社區大小事,沒想到一家子的力量,讓「全家總動員」擴大成「全村總動員」。

養家池、水牛潭 傳承打拚精神 養家池、水牛潭 傳承打拚精神

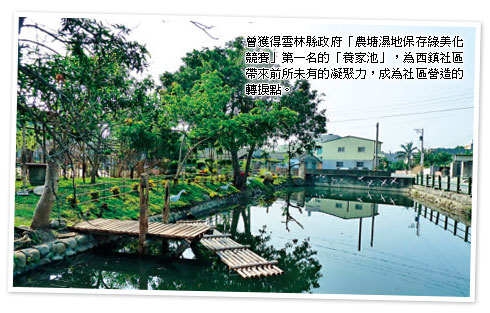

「『養家池』是轉捩點。」唐偉仁說,這個

「養大一家子的池塘」,是地主王桂本在困苦的農業時代,為養活家中7個孩子,利用農忙後到附近溪底抓魚補貼家用,因抓魚技術精湛,人稱「抓魚本」。但未賣完的魚沒有冰箱保存,夫妻兩人遂在家門前空地挖水池養魚,順道養鴨增加收入,靠著勤奮的拚搏精神,拉拔大7個孩子,且各有所成;後來全家移居北部,魚池閒置。

在徵得王家人同意提供土地後,居民開始為這見證「台灣精神」的農塘進行景觀規劃。源於對王桂本先生養家精神的認同,加上昔時水池尚兼具消防功能──原來早年若逢掃墓時節或民宅不幸發生火災,可就近取水滅火。所以,村人期待這個水塘能讓子孫瞭解:先民是如何克服困頓貧窮環境,拚出西勢潭的一片天。

在形成共識後,大家有錢出錢、有力出力,有人使出絕活編造竹籬、竹筏;有人搬來家中的石磨、手壓汲水器,重現當年的古樸;也有人送來石桌,讓民眾可以休憩;更有人出錢買魚於水池中野放,呈現魚兒水中游的悠閒,更多的居民則一同鋤草、整地、植木,並取名「養家池」。

「養家池」平實的農家故事,去年獲得雲林縣政府「農塘濕地保存綠美化競賽」第一名。但唐偉仁說,可貴的不在名次,而是過程中為西鎮社區帶來前所未有的凝聚力,成為社區營造的轉捩點。

有了「養家池」的激勵,彷彿被注入強心針的社區居民,再接再厲打造「水牛潭」;地主謝明章是前大埤鄉農會總幹事,也以相同心情提供土地,全村動起來 志工超過140人從協助父親一頭栽進社區開始,唐偉仁捲起一股社造風潮,他請擅長手工泰迪熊的妻子王為誼教社區婆婆媽媽跳舞、表演手語歌,請在國小當老師的姊姊唐宛妤為社區兒童辦讀書會;姊姊好友曾秀

鳳也跨刀為《溪河擁抱的西勢潭》繪本撰文;公司同事Momo每週義務來社區教小朋友街舞,還有同事免費教社區老人武術;在雲林縣政府教育處上班的妹妹唐妙君更義不容辭協辦活動,兩個學齡前的兒子則是不缺席的小志工。

看到村長「全家總動員」,村民也被感染了熱忱。一位村民說:「跟著村長,可以減肥!」原來已連任6屆村長的唐文卿,每天清晨4點起床就到路上撿垃圾,眼見村長的付出,大家紛紛加入志工行列,結果社區志工、青少年志工、環保志工加起來達140多人!

由於志工活力旺盛,社區大小活動不斷,除了例行性的環境維護,唐偉仁還成立社區「農村文化館」、出版社區報;辦理重陽敬老活動、社區運動會、社區健康活動;設置社區關懷據點、樂齡學習中心……每一次的活動都再一次凝聚向心力,更讓老老少少發掘自己的長處,重拾生活樂趣。

這裡的青少年可以向遊客解說阿公、阿嬤用五穀創作的「豆豆畫」,或導覽50年歷史的自來水公司水塔;而八旬阿嬤也隨時能為外賓實際解說「農村文化館」內的古物農具。

帶領阿嬤們練舞的王為誼笑說,婆婆媽媽剛開始表演時都不敢站在第一排,現在已懂得如何搶鏡頭喔!還有一位94歲的阿嬤不小心受傷,在穿「鐵衣」復健的半年內,卻仍堅持要參加團練。

農村文化館 活歷史見證

說起「農村文化館」,唐偉仁有著被充分信任與肯定的驕傲。他說,設置之初,募集古農具訊息放出才3星期,竟有近300件古物送來。其實早年水患不斷,很多農具被大水沖走,能留下來已屬不易,也定是每家珍藏的「寶貝」,捨得捐出而不是賣給古物商,可見對社區的認同。為讓無條件貢獻農具的村民留下紀念,唐偉仁讓捐贈耆老與捐出古物合照,照片放大後陳列在農村文化館與農具共同展示,讓家人記得歷史性的一刻。

後來,雲林科技大學文化資產維護系助理教授陳逸君帶著60多位學生花了一整天時間,才將近300件農具依序分類,供開放參觀;不過,細部的解說牌還有待進一步考證與登錄;目前則依靠阿公、阿嬤以「活歷史」的見證方式,為外賓導覽解說古物用途。

鎮村之寶──「牛伯」的水牛

很幸運地,西鎮村向無地方派系之爭,讓唐偉仁得以放手使力,一一挖掘社區的人、文、地、景、產種種資源;包括傳說中水患時救全村性命的「水仙王」廟、祖傳四代的手工麵、30多口酸菜石桶彩繪計畫、50年歷史的自來水水塔,以及擁有三

疊溪、北港溪、延潭大排、興安大排四水源交會的大埤抽水站生態園。

還有不能不識的「鎮村之寶」──「牛伯」。現年75歲的謝明阿伯,他從6歲開始養牛,與水牛相處近70年,目前他養的兩頭水牛,也是村內碩果僅存的兩頭牛。樂天開朗的謝明至今仍住傳統農舍裡,怡然自得地過生活;每當有活動或校外教學,

他也不吝惜駕著傳統牛車,跟一輩子的朋友──水牛一起亮相。

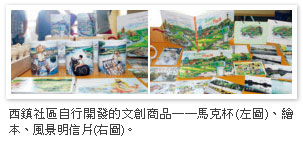

除了社區人文地景的發掘,唐偉仁更嚐試開發文創商品,如取材自社區景點的明信片、杯墊、馬克杯、紀念章等,也無心插柳自製頗受歡迎的童玩木槍,可惜,因遊客有限,未能形成買氣。

「很多人問我,這麼辛苦做社區有什麼好?不會累嗎?」唐偉仁指著電腦螢幕上笑顏於皺紋裡綻放的阿嬤照片,感性地說:「就是她們的笑容,讓我覺得很值得!」 |

| |

關於西鎮社區

位於雲林縣大埤鄉西南方,因地勢低漥,每逢雨季非常容易淹水。經過農村再生計畫後,將以農塘做為社區發展主力。

社區發展重點:農塘文化

交通方式:

| 南下: |

國道1號自雲林交流道下,接台78線東西向快速道路(往古坑方向),再轉斗南系統往大林方向,接台1線右轉至157縣道,至大埤市區後接174縣道到怡然村,再轉接177縣道至西鎮村。 |

| 北上: |

國道1號自大林交流道下,接162縣道至嘉義縣溪口市區後,右轉至157縣道再左轉接177縣道至西鎮村。 |

|

|

| |

|