|

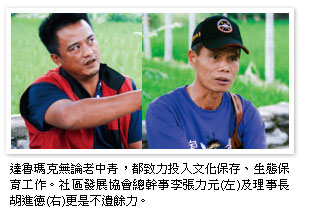

東興社區總幹事李張力元說,每個部落都有「賽德克‧巴萊」,達魯瑪克也不例外。為捍衛土地,350年前,祖先將荷蘭探險員斬首;100多年前,又在桑樹溪與日軍對戰;21世紀,達魯瑪克要守護的是生活超過千年的傳統領域,與逐漸消逝的文化,要讓更多人認識魯凱族。

台9線383.5公里分岔處,從東園路趨近東興社區,入口處有多幅壁畫相連,包括:大南圳公園、活動廣場舞蹈、守護神、祖靈屋、百步蛇圖……,鮮活的生活與文化意象,令旅人心生期待。

與祖靈聖山 緊緊相依

這門面活潑的社區,名氣可是很響亮,台灣最

大的東魯凱族部落、遠近馳名的「勇士居住之地」

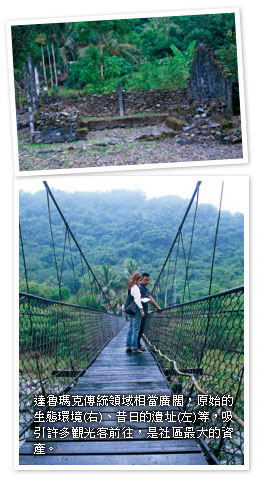

達魯瑪克(Taromak)就聚居於此。人口約有1000多人,每年收穫季活動都能吸引超過5000名魯凱族人與觀光客參與。部落位居大南南溪與大南北溪匯流處,若沿著山徑往上探索 ,如同穿越時光隧道,可通往達魯瑪克生活超過1000年、約2萬多坪的傳統領域山區,翻山越嶺最後可抵達全台灣魯凱族的發源地「小鬼湖」。 ,如同穿越時光隧道,可通往達魯瑪克生活超過1000年、約2萬多坪的傳統領域山區,翻山越嶺最後可抵達全台灣魯凱族的發源地「小鬼湖」。

雖然,早在日治時期,達魯瑪克居民在日人槍砲的威脅下,從高山被迫遷居到平地現址,但是和許多部落很不同,達魯瑪克不曾遠離祖靈山區,仍緊緊守護這塊大南溪流域的傳統領域。在此生活、在此耕作、在此傳播部落文化,而祖靈也似乎特別祝福他們,賜予許多的資源和機會。

國際知名保育專家珍古德每回來台灣,必來拜訪達魯瑪克。「拉瓦歐蘇」是珍古德的魯凱名,她成了部落的巨人,隨著她的腳步,達魯瑪克的名字在國際上傳開。在部落的舊址「比利良」,甚至有以珍古德命名的家屋,紀念跨國、跨族群的友誼。

荷蘭大使胡浩德也曾三度探訪此地,300多年前,荷蘭探險員曾因闖入部落被族人殺害。2010年胡浩德代表荷蘭,正式接受頭目的致歉,一笑泯恩仇,化解歷史心結,也傳為美談。

吃野菜的獵人 向大自然學永續

達魯瑪克擁有豐富的人文歷史與自然資源,這些都成為許多學者眼中的寶藏。例如台東大學劉炯錫教授,從1995年就開始協助達魯瑪克社區總體營造、重建舊部落,研究如何永續地利用「傳統領域自然資源」,創造部落在地經濟。除了出版《達魯瑪克的野菜文化》一書,更與部落共同合作「南島採集館」計畫,開發熱銷的野菜水餃。

達魯瑪克傳統生活以採集與打獵為主,被稱為「吃野菜的獵人」。早期生活,除了小米是人為種植,其他植物性食物都是採集自雲霧帶間的天然野菜,他們擅長取用大自然本來就設計好的一切。里長胡進德和社區發展協會總幹事李張力元都曾參加「樸門永續課程」(Permaculture)。李張力元說,其實樸門向大自然學習永續循環的精神,就是部落過去的生活方式。

目前雖然人為種植多種作物,但大自然中的三種重要植物仍在部落生活中扮演重要角色,一是樹豆,二是可用來包裹小米飯糰的甲酸醬,第三種是血桐葉。李張力元解釋,血桐葉是大自然界最好的保鮮膜,用它包裹食物,可以存放至少兩天以上不會腐壞,現在家家戶戶都還在使用。

「懂得運用山林資源」,更是以往魯凱族長輩衡量年輕一代是否可託付的標準。比如,「我們有個習俗,要召集男性伙伴砍伐木柴,到心儀的女方家吃晚餐,就能看男方是不是會挑選木柴。」李張力元說,如果不小心砍到「羅氏鹽敷木」,立刻會被女方父母趕出來,因為,「這種木頭專製獵槍火藥,燒起來肯定爆炸。」

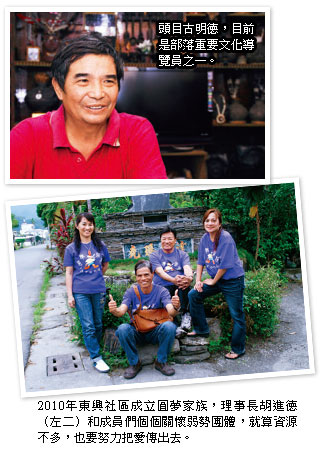

大自然求生的智慧,對環境、神靈的尊敬與祭祀,仍根植於達魯瑪克的生活之中。頭目古明德說,部落老一輩的人,仍很擅長辨識鳥聲,「生活在自然環境之中,我們要能聽懂動物給的警告。」而社區入口處有一尊守護神,「守護神保護我們的土地,出門或進來都要先跟祂講一聲,不好的靈就會被擋在外面。尤其是觀光客,後面可能跟著不好的靈,我就要請祖靈接受我們的親戚,用檳榔當作禮物,祭拜天,部落才不會受到威脅。」

從苦難中學到教訓

事實上,達魯瑪克從山地被迫遷移平地後,曾有一大段時間,傳統文化與習俗流失,間接引發傷亡,族人吃了不少苦。根據劉炯錫教授的研究,過去魯凱族在中海拔地區開墾、打獵,不得打擾高海拔這個屬靈魂安息的天堂;也不能去低海拔充滿洪水、瘟疫的地獄之地。日治時期被迫遷移至低海拔(地獄)後,村落連逢洪水、火災之患。

至今老一輩都還清楚記得1969年的那一場大火,奪走30幾條人命。細究原因,傳統的石板屋在平地改為茅草、竹屋是一大主因,焚風一來立刻燒毀。

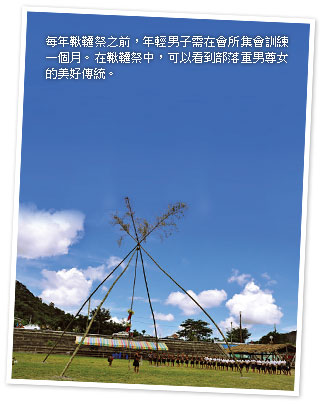

此外,守護神因開墾被移走,男子會所拆除導致制度瓦解,都造成無神、無人守護部落。經歷連串災難,大南村因諧名「大難」,改名為東興社區,而部落重生後,積極重建守護神,重視男子會所制度,恢復祖先流傳的智慧。

農業與休閒觀光打造永續經濟 農業與休閒觀光打造永續經濟

現在,部落裡無論老一輩、新一代,都對於文化與傳統領域的保存與發展,有著強大堅定的信念。

胡進德說,休閒觀光與農業觀光,是推動部落永續發展的兩大經濟活動。休閒觀光除了有為人熟知的收穫季、盪鞦韆儀式,還有回溯部落遷移史、體驗原始生態行程。由受過專業訓練的部落導覽員,帶民眾進行深度文化旅遊。除了導覽地圖上的現有觀光景點,如登山步道、日據時期發電廠、杉樹溪、比利良舊址,還有許多未開發的瀑布與遺址,地點在人跡罕至的原始森林處,也都可望在GPS定位完成後,陸續對外開放。

被大南南溪與大南北溪包圍的傳統領域,在學術研究單位的協助下,也要推動「上游保育,下游觀賞食用」。農業觀光部分,藥用、食用野菜文化也仍在持續進行。胡進德透露,目前達魯瑪克正在進行的一個大計畫,是占地6000多坪的「農產品與文化產業中心」,包含產銷中心、東魯凱文化介紹、男女青年會所等。

導入更多新生力量 守護部落

部落年輕一輩也不乏生力軍。如李張力元,今年剛滿35歲,曾經擔任職業軍人長達10年,退伍回到部落後,發現處處是機會、處處是資源。現在擔任社區發展協會總幹事,他關注思考的面向,也和大部分人不同。

他指出以往社區發展都仰賴政府的協助,但很少想到可以利用媒體的力量,將自己推出去。與其被動地等待,他建立Facebook、張貼活動訊息,也主動找資源。達魯瑪克生態導覽計畫長期和青輔會合作,今年暑假更多了來自富邦文教基金會「青少年發聲網」的少年營隊,他帶領著一群孩子,用錄影器材記錄部落的一切,在不同的平台發表。

「生態旅遊能改變很多事。」李張力元語重心長地說,「光要靠部落的人來保護環境,很不容易,如果能讓更多的人進來,體驗這裡的美好,就會形成一股更大的守護力量。」他建議都市來的孩子,不妨嘗試脫下鞋子,觸碰土地,只有回到大自然,人才能學習謙卑與尊重,理解從環境孕育出來的在地智慧。

不過,也由於此地的部落文化與生態旅遊完善,成為指標。坊間有許多旅行社自辦行程,收取高額費用,載滿旅客就長驅直入達魯瑪克,「外面的人不經過我們同意,從外環道進來,要去哪,就去哪」,更遑論守護神的潔淨儀式,走馬看花一兩個小時就離開。李張力元坦言,這對部落是很大的傷害,行程也失去體驗部落文化的真意,但目前仍無法可管制。

在部落內部,李張力元也指出教育的重要性。「部落父母忙著生計,比較沒有心教導傳統文化。

但人過了20歲,可塑性就很低,孩子從小好好學,就算長大離開部落,也不會忘記文化。」為了挽救青年教育,社區內的大南國小邀請部落志工在學校教授舞蹈、語言、傳統禮儀、競技。當許多部落仍在辛苦摸索發展方向,達魯瑪克已經走出屬於自己的路,歷經磨難、試煉、淬煉,他們已成為真正的勇士。 |