「提前準備」永遠是退休理財的不二心法,而各階段的布局焦點都不一樣。

「提前準備」永遠是退休理財的不二心法,而各階段的布局焦點都不一樣。

全球人口快速老化,退休潮引發的財政問題令各國政府為之頭痛,紛紛將退休金成本轉嫁到企業與國民身上。個人自己負擔退休金的責任愈來愈沉重,無奈全球低利環境讓賺錢愈來愈難!

《遠見》調查發現,國人逐漸把錢從銀行拿出來另做投資,「保險」與「基金」成為退休理財的兩大工具。但如何布局才能把退休老本愈滾愈大?退休理財趨勢是什麼?讓專家來告訴你。錢放銀行存老本?如果你還有這個觀念,就危險了。因為隨著全球進入低利時代,本錢早已愈存愈薄,根本就賺不到退休金。

台灣素來是儲蓄大國,但退休投資行為也早在改變中。本期《遠見》「退休理財生活大調查」發現,30~55歲工作者以「儲蓄」為退休理財工具的比率(可複選),已從去年58.3%大降至43.7%。「基金」則逆向成長至45.8%,成為「保險」之外,國人最愛的退休理財工具。 然而,台灣境、內外基金加起來有高達1700檔,該怎麼操作才能讓退休金愈滾愈多?

40歲前 布局股票型基金

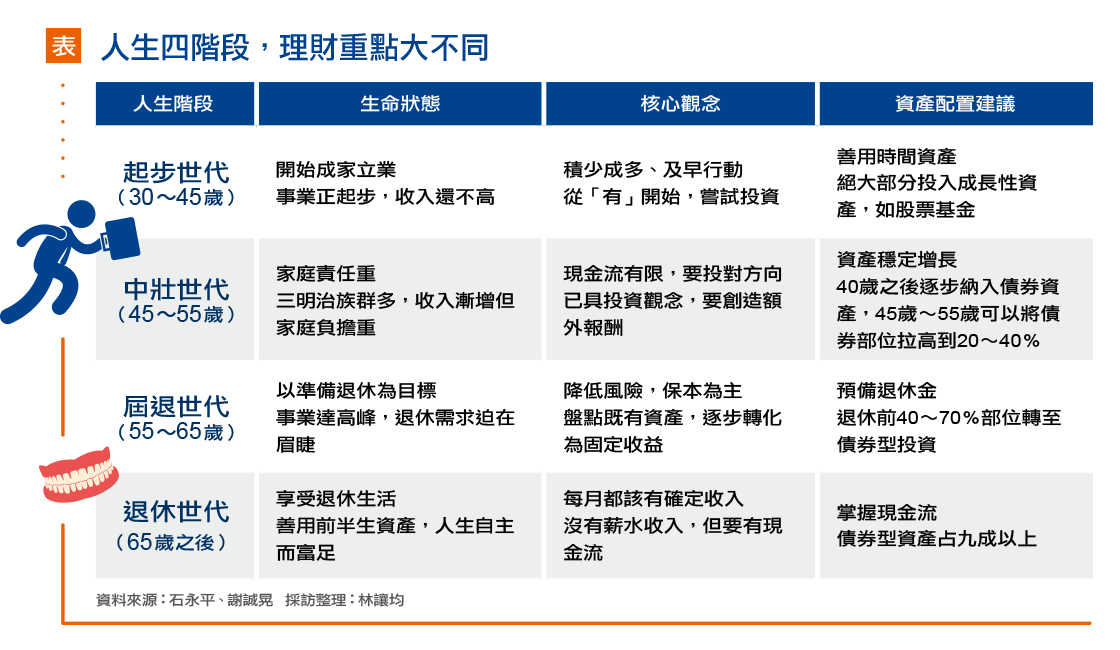

「提早布局」永遠是退休理財的關鍵。但不同年紀又應有不同策略。 「40歲以前,最好將投資部位全部放在成長性較高的股票型基金!」施羅德投信業務行銷長謝誠晃說,為了讓退休後有財富自由,不僅要提早佈局,而且各生命階段都不一樣。

他觀察,台灣人通常在30歲左右結婚生子,家庭負擔逐漸變重,此階段應讓資產成長極大化,投資應該要選擇積極型的資產,例如股票。

「40歲之前就算投資有虧損,還可以用時間換(獲利)空間!」謝誠晃表示,金融週期循環大約五~七年一次,從過去統計看來,歷經完整循環的投資,通常正報酬的機率大於負報酬。因此,長期投資的賺錢機會比炒短線高。

第二階段邁入45~55歲,逐漸擺脫子女教養與房貸壓力較重時期,是最應該開始為未來做準備,此時可將相對穩健的債券部位拉高到20~40%。

55~65歲大約是退休前10年,這時應該有足夠的資產母數可以轉換為退休後的現金流。因此得開始認真撥算盤,算一算如何將累計資產,轉化為退休後的固定收益,例如固定的債息收入。

逾65歲 債券型資產占九成

至於65歲以上或正式退休後,專家都建議債券型資產要占九成以上。但65歲法定退休年齡,到國人平均餘命的80歲間,還有15年時間,退休金真的夠嗎?

擁有CFA(特許財務分析師執照)的保德信投信行銷部協理石永平,提出財務規劃三要素:(賺錢)能力、風險/報酬的接受度與最終目標。 而在進行退休規劃時,更不能忘了還有「時間」這第四要素。

他建議,可用目前的日常開銷、住屋成本及老後的醫療支出,來推算退休後的花費。然後,再以自己的賺錢能力、投資風險/報酬承受度,及預估完成的時間,估算能否累積到退休所需的總費用。

「退休財務規劃最常遇到的問題是,『目標』與『能力』之間有嚴重落差!」石永平觀察,民眾通常都高估了目標,偏偏能力達不到,「那要調整,要不就降低目標,不然就增加能力!」

石永平也提醒,不要為了追求資產成長,就盲目拉高風險承受度,「風險考量要放在報酬率前!」他評估,在這個超微利時代中,10%以上的報酬率就算是積極型投資,已屬高風險。

下半年升息 可逢低布局股市

目前除了希臘危機,全球最大的投資風險就是美國聯準會將在下半年啟動升息。 若真的升息,對以債券為主結構的收益型投資將影響最大。過去幾年因為QE(量化寬鬆)當道、資金浮濫,全球處於低利環境,各國投資人不約而同擁抱固定收益型商品。

「台灣平均投入1/3的金額放在收益型基金上!」謝誠晃翻開施羅德剛出爐的2015全球投資趨勢報告,指出台灣收益型基金主要以高收益債券基金為主體。 但美國升息、邁向利率正常化後,債券市場的波動可能加劇。因此他建議,若真的升息了,短期可減持債券資產,但還是要考量年齡與風險承受度,不要65歲後還大砍債券部位。

年輕族群則可轉到股票基金,特別是高股息類股來滾息。

石永平也建議,未來幾年很可能都是「股優於債」的格局,可趁著股市回檔時以債轉股,是逢低布局的好時機。但債券仍適合做退休配置,只是暫時避免美債與其連動性高的債券,而對已退休者不建議投資高收債。至於新興債,後市仍可期,不過要慎選市場。

上述施羅德調查報告指出,台灣人持有收益型投資標的者平均打算持有2.6年,比全球平均的2.9年還來得少。因此他提醒,基金若持有時間太短、週轉率過高,到最後可能白忙一場。

「常見的基金投資迷思,是認為好基金在任何時間都會表現優異,但不太可能!」安本投顧業務行銷長馬文玲提醒,長期投資本來就很可能短期績效輸給大盤。如果基金經理人一味追求績效,短暫的亮眼表現很可能純屬運氣。

歷經金融海嘯、低利環境的洗禮,全球投資人對於基金投資的選擇,也正在悄悄改變。 馬文玲觀察,過去投資人偏好報酬高、能打敗大盤(通常是市場指數)的基金,但現在卻傾向「結果導向」(outcome-oriented)的投資解決方案,期待能夠滿足抗通膨與波動,反映了全球投資正在「退休化」。

報酬率設定愈高 風險愈高

「投資人覺得說這麼多,不如給我具體的報酬目標和解決方案!」謝誠晃指出,近年來設定報酬目標、股債組合的多元資產基金愈來愈受歡迎。在國外,例如澳洲與美國,目標導向基金常被當作好的退休方案,例如「CPI+」就以打敗通膨為訴求。

只是他也提醒,這類目標導向的多元資產基金會因為報酬目標不一樣,相應地波動度、資產內容都不一樣,投資人要有基本觀念,報酬率設定愈高,風險一定愈高。 因應愈來愈大的退休需求,全球投資界不斷有新創意。

馬文玲表示,在美國甚至有「機器人投資法」(Robo-investment),由機器人電腦來決定資產配置與基金策略。

解決方案這麼多,最重要的還是要先有正確觀念,並及早行動,才能把退休主導權握在自己手上。球投資正在「退休化」。